Don McCullin

Les premiers pas :

Les premiers pas :

Né le 9 octobre 1935 dans le quartier de Finsbury Park à Londres en Angleterre, Don McCullin est célèbre pour ses clichés de guerre, durs et sans compromis. Fils d’un père poissonnier, il a grandi dans le quartier de Finsbury Park, à Londres, un quartier qu’il décrit comme horrible, suintant la pauvreté, l’intolérance et toutes les formes de haine et de violence. Elevé très durement par des maîtres qui étaient les derniers représentants du système victorien. Le matin il chantait des hymnes à l'église, et après l'église il était battu, sous un prétexte ou un autre, par exemple parce qu’il avait mal ciré ses chaussures. Son enfance est aussi marquée par l’adversité, notamment par les évacuations de guerre. Malgré ses difficultés à l’école, un professeur remarque son talent artistique et l’aide à obtenir une bourse d’études à la Hammersmith School of Building and Arts and Crafts pour étudier la peinture. Mais son père meurt peu après le début de l’année scolaire, il est alors contraint de quitter Hammersmith et d’enchaîner les petits boulots pour soutenir sa famille comme de travailler dans un wagon-restaurant. En 1955, il achète son premier appareil photo, un Rolleicord IV, pendant son service militaire au Kenya. De retour chez lui, il travaille comme assistant en chambre noire au studio W.M. Larkins, tout en commençant à photographier et devient reporter autodidacte. Il réalise son premier photo-reportage, sur les Guv’nors, une bande de jeunes de son quartier impliqués dans le meurtre d’un policier de Londres. Il réussi à vendre ses clichés au journal l’Observer, donnant le coup d’envoi à sa carrière de photojournaliste. Il débute réellement dans la photographie comme assistant en 1956 durant son service dans la Royal Air Force (RAF). Dès lors, McCullin n’a de cesse de couvrir les conflits qui ensanglantent la planète à partir des années 60 (Chypre, Congo, Biafra, Bangladesh, Cambodge, Irlande…) Pourtant à l'origine Don ne voulait pas être reporter de guerre, seulement il trouvait la paix plus difficile à photographier, tandis que comme il le dira : « Photographier la guerre ne demande aucun talent, n'importe qui peut faire une photo d'un homme qui crève. » Et il est pourtant devenu l’un de ces monstres sacrés du photojournalisme en noir et blanc, il est de la génération des Robert Capa, Cartier-Bresson et autre Caron…

Photographe de guerres :

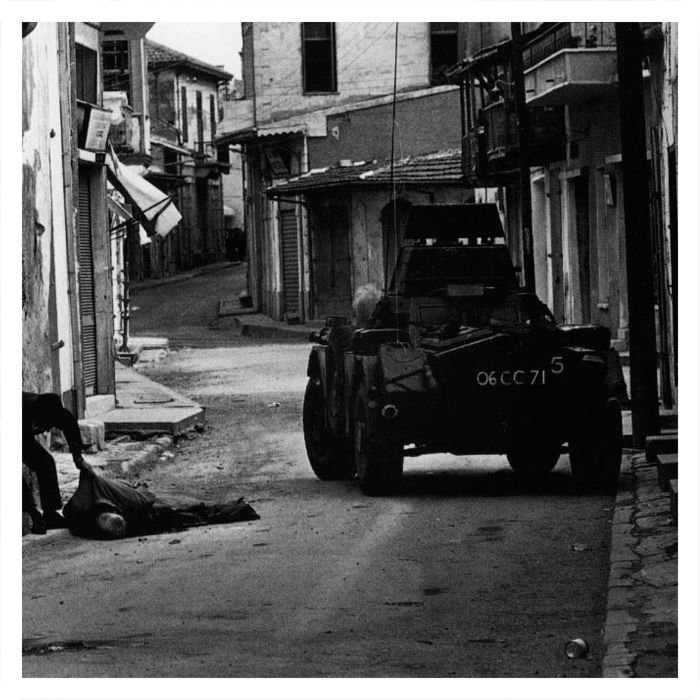

En 1961, il part à Berlin au moment de la construction du mur. Trois ans plus tard, il couvre la guerre civile de Chypre. Chypre est le premier lieu où McCullin rencontre des scènes de carnage, et le soin scrupuleux avec lequel il aborde son travail rappelle celui d’autres grands artistes de guerre avant lui. Plus tard, parlant de ses photos de victimes de massacre, il note : « J’ai commencé à composer mes images avec un sérieux et une solennité extrêmes. Pour la première fois, je représentais quelque chose d’immensément important et j’avais l’impression d’avoir une toile devant moi et d’appliquer, touche par touche, une composition à un récit qui parlait de lui-même. Plus tard, j’ai compris que j’avais essayé de photographier à la façon dont Goya avait peint ou dessiné ses croquis de guerre. » A partir de 1966 il travaille pour le Sunday Post (jusqu’en 1984). En 1968, il plonge dans le bourbier vietnamien pour 10 années, il couvre en particulier l’offensive du Têt au côté des marines américains. Un reportage sur la famine en Inde, s'en suit un autre au Biafra, puis au Bangladesh durant la guerre d’Indépendance où il témoigne de la famine encore et d’une épidémie de choléra. Il est à Beyrouth en 1976 au moment des massacres perpétrés par les phalangistes chrétiens. En 1978, il fait un essai photographique sur la pauvreté en Angleterre, ses photographies sont la quintessence de la photographie sociale engagée. Images contrastées, directes, en noir et blanc, réquisitoire matraqué sur une réalité proche et invisible. De l’Afghanistan au Salvador où il sera grièvement blessé, du massacre de Sabra et Chatilla aux rives du Gange, McCullin a tout vu, et plus récemment les ravages du sida en Afrique. Il sera largement récompensé pour ses reportages, entrant dans le cercle très fermé des photographes de presse les plus reconnus. Il déclarera : « Mon but c’est de montrer la guerre telle qu’elle est : sordide et répugnante »… Ma responsabilité envers l’humanité est de montrer à quel point la guerre que je photographie est repoussante et intransigeante, explique ainsi McCullin. Les jeunes gens, par ici, ont grandi avec une vision hollywoodienne de la guerre : frivole et fascinante, emplie de beaux mecs musclés et parfaitement halés. La guerre, ce n’est pas ça ! » … « Pendant 20 ans, je n’ai jamais refusé une invitation à me rendre à une guerre ou à assister à une révolution. Pourquoi ? Je peux sentir la raison mais je ne peux pas l’exprimer ». En fait dans les multiples déclarations, publications et interview que j’ai pu lire sur Don, il décrit son passé de photographe de guerre comme le ferait un drogué pour expliquer son quotidien : « Quand je revenais au bureau avec mes photos, le rédacteur en chef s'exclamait : "Quelle horreur ! Ça fera une bonne double page !" ou "Pauvres gens ! C'est une excellente couverture !" Et je jouais leur jeu, je ne demandais que de repartir pour la prochaine guerre, c'était devenu une drogue. »

Un métier féroce :

McCullin a la rage de dénoncer, de montrer la face sale des conflits internationaux, de faire remonter les incidences collatérales aux premières pages des plus grands journaux. Il rend compte de l’apparence des guerres et donne chair aux conflits abstraits pour l’occident. Cette génération de reporters de guerre va découvrir la banalisation de la violence et le sensationnalisme, en même temps qu’elle va devoir supporter le lourd fardeau de devoir continuer à vivre avec ce qu’elle dénonce. Comment faire face et supporter les états d’âme insolubles que posent les images et les questions morales qu’elles suscitent ? A ce propos Don déclare dans le journal Le monde en 2007 : « La compassion et le remords au Biafra, n’ont jamais cessé de me poursuivre. On s’imagine naïvement que l’intégrité suffit à se justifier en toute situation. Mais face à des humains qui meurent, soudain ce n’est plus assez : si on n’est d’aucun secours, alors on n’a rien à faire là. Et en quoi étais-je donc utile au peuple biafrais ? » On mesure les difficultés et l’héritage moral empoisonné d’un métier, qui peut pourtant parfois paraître extraordinaire, mais qui laisse fatalement des traces et des blessures qui ne cicatrisent jamais. Voici un extrait d’un entretien que Don a accordé à Frank Horvat en 1987 et qui résume ce que parfois un reporter de guerre endure : « Je me proclame souvent athée, mais je cesse de l'être quand les difficultés deviennent sérieuses, comme la fois en Ouganda, où j'ai été emprisonné et battu par les soldats d'Idi Amin, ou l'autre fois au Cambodge, quand je me suis trouvé sous un barrage d'artillerie. Alors je tombe à genoux, au sens figuré du moins, et je prie : "Mon Dieu, sauve-moi." Et quelque chose fait que je m'en sors. Le sentiment religieux dans mes photos vient peut-être de là. Quand les gens souffrent, ils lèvent le regard vers le ciel, comme si l'aide devait venir d'en haut - et c'est à ce moment que je déclenche. » … A la question d’Horvat qui voulait dire mais aujourd’hui c’est fini, McCullin répond « Ce n'est pas fini, ce ne le sera jamais. Il n'y aura pas un jour sans ces flash-back dans ma tête. Je ne peux traverser une rue de Belgravia, ou entrer chez Harrods, ou me promener dans les collines du Somerset, sans que ces images reviennent, comme les spots à la télé. Des hommes dans une entrée d'immeuble de Beyrouth, pleurant, pendant que les miliciens rechargent leurs mitraillettes. Ils les ont massacrés quelques minutes plus tard, devant Gilles (NDLR : Gilles Caron) et moi. Nous avons échangé un regard, en serrant un peu nos paupières, et nous n'avons plus dit un mot le reste de la journée. »

La vie après la mort :

De ces années, il est revenu vivant mais blessé dans l’âme plus que dans la chair malgré une grave blessure récoltée au Salvador. Au Cambodge, il a été blessé par un obus, touché aux jambes, à l'aine et à une oreille. Il a rampé, ça lui a évité de finir comme Gilles Caron, que les Khmers Rouges avaient mis à mort quelques jours plus tôt… Il a survécu. A chaque fois, il travaille aux côtés de soldats, de mercenaires, de bourreaux et de victimes, il endure les pires conditions physiques et psychologiques, il survit à différentes blessures et frôle la mort pour témoigner d’atrocités inimaginables. La légende veut que son appareil Nikon arrête une balle en 1968, qu’il soit grièvement blessé au Salvador. Elle veut aussi que le gouvernement britannique lui ai refusé sa carte de presse pour couvrir la guerre de Malouines, en raison du trop grand impact visuel de ses images. Les photos des festivals de l’éléphant en Inde prises par Don McCullin en 1989 dans les brumes de l’aube sont empreintes d’une dignité tranquille et sensuelle, elles sont à la fois lyriques et troublantes. Toutefois, ces images relativement sereines marquent un tournant dans sa démarche : elles symbolisent sa retraite des horreurs du monde et agissent comme un baume sur ses blessures. En effet, depuis les années 90, McCulin a progressivement laissé tomber la couverture de l’actualité mondiale pour photographier la campagne anglaise et les natures mortes, en noir et blanc. Un jour une femme palestinienne l'a frappé, et il a senti ce coup comme un message, il a compris que son temps était révolu, qu'il ne fallait plus qu’il vive de telles situations. Aujourd’hui, ce père de cinq enfants vit dans le Somerset, en Angleterre, avec sa troisième femme, Catherine. Il y photographie des paysages sombres mais enfin apaisés, qui se révèlent comme une forme d’exutoire lui permettant de fuir les souffrances qu’il a immortalisées. Il aura mis longtemps pour arriver à ce trop plein de violence et de douleur, il passe visiblement le reste de sa vie à se demander pourquoi. Don dira : « J'ai travaillé pour les médias, ce qui veut dire que j'ai manipulé les gens, que j'ai exploité leurs réactions face à la misère et à la souffrance, tout en étant manipulé à mon tour. Je me trouve donc coupable… Envers tous ces gens que j'ai laissés derrière moi, mourant de faim ou sur le point d'être assassinés, pendant que moi je repartais tranquillement, avec mon film exposé dans la sacoche. Je ne supporte plus cette culpabilité, je ne veux plus avoir à me dire continuellement : « Ce n'est pas moi qui ai tué cet homme, ce n'est pas moi qui ai laissé mourir de faim cet enfant. » Je veux maintenant photographier des paysages et des fleurs, je me condamne à la paix » Cet écrit peut paraître choquant, c’est possible pourtant j’ai mesuré mes écrits car certains propos de Don m’ont moi-même affectés au point de ne pas vouloir les rapporter ici. Je terminerais par cette déclaration qui résume parfaitement ce que doit être la vie de tout photographe de guerre une fois qu’il a rendu son tablier : « C'est bien de tout sacrifier au travail, mais pas tout le temps. Parfois je m’arrête, et je me soûle comme une bourrique. La paix est difficile à vivre, j'avais l'habitude de quatre ou cinq guerres par an, dans un coin de la planète ou dans un autre. Pour moi, la vie normale ne va pas de soi. »

Découvrez une infime partie de l’œuvre de Don McCullin sur : http://www.contactpressimages.com/photographers/mccullin/mccullin_bio.html