Yan Morvan

Un parcours chaotique mais chanceux :

Yan Morvan est né à Paris en 1954. Il fait sa toute première photo en 1967, à l’âge de 13 ans, avec un Kodak au Grand Prix de Monaco. Il photographiait les voitures de course avec son père, l’année où Lorenzo Bandini s’est crashé et a fini carbonisé. Puis Yan a connu quelques années difficiles, glande, politique, petits larcins en bande, etc. Il volait pour manger car son père ne lui donnait pas d’argent et il y avait les filles qui coûtaient un peu de monnaie. « A cette époque, il n’y avait pas de portiques à la sortie des magasins » déclare Yan dans une interview. Puis après des études scientifiques et une spécialisation dans le cinéma faite à l’université de Vincennes, il commence à faire de la photographie. Le cinéma, il se disait que c’était la seule filière qui lui permettrait d’éviter tous les trucs théoriques fastidieux. C’est là qu’il fait réellement ses premières images, grâce à son professeur Gérard Girard, qui lui confit les clés du labo photo pour qu’il puisse travailler la pratique. Puis il lui présente un jour des gens de Libé, et après deux premiers reportages, sur les Hells Angels de Paris et sur les prostituées de Bangkok, sa première photographie est publiée par Libération en 1974. Il entre donc dans l’agence de photos de Libé par la petite porte. En parallèle, il vend des petits journaux et travaille à Gibert Jeune et à la FNAC. Il avouera y avoir volé ses premiers appareils photo. Puis un an plus tard, en 1975, en sus de toutes ses autres activités il vend des bijoux du côté de la place du Tertre. Bien plus tard, grâce à différents concours de circonstances, nous le verrons plus loin, Yvan va devenir un photojournaliste en vue qui fera parler de lui par ses rencontres et par l’essence même des sujets qu’il va traiter. Il vivra également l’expérience du métier de photographe de guerre et sera l’auteur de nombreux livres. Parmi eux « Reporter de guerre » co-écrit avec Aurélie Taupin paru aux éditions La Martinière, dans lequel il parle des nombreux conflits qu’il a vécu comme celui du Liban, quand Israël lançait en 1982 l'opération « Paix en Galilée », il y aborde aussi l'Afghanistan, le Rwanda et le Kosovo. Mais le plus célèbre de ses ouvrage reste « Gang », paru aux éditions Marval en 2000, il collabore régulièrement avec la presse et les grands magazines. C'est en tant que tel une véritable prouesse mais pour Yan, cela n'a que peu d'importance, ce qui compte c'est avant tout le sujet et l'aventure qu'il vit. Cet homme est toujours sur le fil du rasoir, à la frontière ou tout peut basculer ! Ses origines celtiques sont peut être l'une des raisons de cette bravoure exacerbée ou s'agit il simplement d'inconscience ?

Ses réalisations :

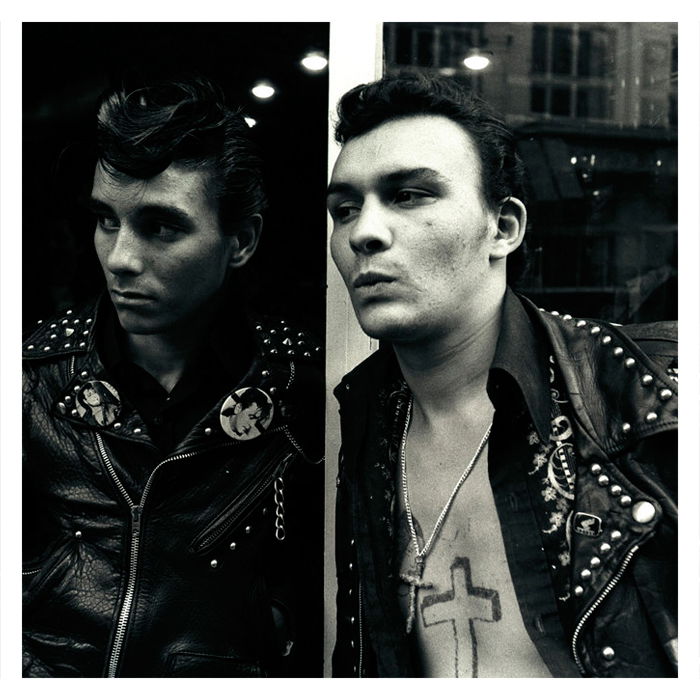

En 1974 et 1975, il travaille pour l'agence Fotolib de Libération, avant de rejoindre en 1976 l'agence Norma. La même année, il publie son premier livre, sur les Rockers, « Le cuir et le baston », qui marque le début d'un long travail sur les bandes qui durera près de vingt ans. Durant cette même année il commence à travailler en tant que pigiste pour Paris Match. L’aventure du poids des mots et du choc des photos durera jusqu'en 1978, moment où il va rejoindre le Figaro Magazine où il reste jusqu'en 1980. Entre 1980 et 1988, il s’oriente vers le photoreportage de guerre et devient membre du staff de Spa-Press. Il est le correspondant permanent de l'hebdomadaire américain Newsweek, pour lesquels il couvre les principaux conflits : Iran-Irak, Liban, Irlande du Nord, Mozambique, Philippines, chute du mur de Berlin, Rwanda, Kosovo, Ouganda...

Son travail au Liban en 1983 lui vaut une mention pour le prix Robert-Capa. En 1984 il remporte deux prix World Press Photo ainsi que de nombreuses récompenses décernées par les écoles de journalisme américaines. Yan Morvan a exposé à de nombreuses reprises et a été sélectionné en 1986 par le Walker Art Center de Minneapolis dans le cadre d'une rétrospective sur le photojournalisme. Mettant sa notoriété et son expérience au service des jeunes photographes, il est successivement formateur à l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, au CFD (responsable du stage photo avec Patrick Frilet à partir de 1991), au CFPJ (Centre de formation professionnelle des journalistes) et à Icart Photo. En 1996, il crée avec Jean-François Bauret et Didier de Faÿs, deux autres photographes, le premier e-magazine français de photographie « Photographie.com ». En 2000, sa série de portraits de jeunes victimes de la route, commandée par le Fonds National d'Art Contemporain, a été exposée au festival international de photojournalisme Visa pour l'image. Depuis 2004, il réalise des reportages aux États-Unis et travaille sur des sujets de fond comme les banlieues, les victimes de guerres et celles de perversions sexuelles.

L'écorché vif :

Yan maîtrise son art, c’est incontestablement un grand photographe qui a une vision authentique du photojournaliste. Il n'est jamais le simple témoin de ce qu'il photographie, il y investit une part de lui-même, il vit se qu’il immortalise et s’y implique parfois plus que de raison, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il revient régulièrement prendre la température et des nouvelles de ses « modèles » et forge chaque année un peu plus de liens, engrange un peu plus d’histoires pas toujours faciles à entendre. Car Yan a un côté rebelle, celui qu’il aime tant chasser dans ses reportages, en ce sens il devient lui-même parfois insupportable, il aime la provocation et se rend coupable de nombreux outrages. Pourtant derrière cet homme hors norme, se cache un personnage très cultivé doué d’une véritable tendresse et un profond respect de l’être humain qui le fascine.

Son travail sur les gangs en est la parfaite illustration. Tout commence pour lui en 1975 à Paris, en vendant des bijoux fantaisie place du Tertre à Montmartre. Il rencontre alors un individu vêtu de cuir clouté se réclamant de l’idéologie du Rock’n’roll « ça changeait de Mao et de Lénine ! » Yan lui explique son envie de devenir documentariste et lui parle son goût pour le Rock. Après quelques rencontres un vrai rendez-vous est fixé dans une brasserie des Halles un soir de septembre 1975. Les rockers se présentent à quatre et Yan n’obtient de ce premier contact que l’autorisation de photographier leurs bottes (Santiago). Il ne quittera plus ces Rockers, qui vont lui ouvrir la porte vers une autre bande au hasard des rencontres, celle des Bikers. L’aventure tourna court en février 1978 à cause d’un article paru dans Match intitulé « Terreur pour le plaisir ». Cette parution relatait ses aventures avec des « proto-sauvageons » (encore appelés Blousons noirs) qui faisaient parler d’eux en terrorisant les « bourgeois » et occupaient souvent la une de France-Soir. Du coup des Hell’s Angels vont venir détruire sa piaule à la carabine par représailles, une affaire de rivalités entre bandes.

Il va consacrer à ce projet plus de 25 ans de sa carrière, durant lesquels il photographie des franges de la société qu'il trouve fascinantes. Ce travail va aboutir sur un livre de 279 pages dans lequel il présente 140 photographies. Une rétrospective des bandes depuis les Rockeurs et les Hells Angels des seventies, en passant par les Skinheads, Redskins et Ducky Boys des années 80 ou les gangs des cités comme les Black Panthères, Mafia Z ou les Black Dragoons… Yan prend donc en photo de l’intérieur ces populations parquées dans des cités dortoirs qui se retrouvent peu à peu enfermée dans le piège de la ghettoïsation. L'histoire des gangs fascine le photographe qui y voit plus que de simple sujets photo mais bel et bien une étude sociologique qui permet également la remise en question sociétaire. La naissance des bandes est profondément liée à celle de notre société, à son évolution, à son urbanisation, à ses évolutions religieuses et culturelles. Ainsi les courants musicaux comme le rock, le punk, le hip-hop et le rap drainent autant de regroupements de valeurs, d’idéaux et d’apparences communautaires et vestimentaires. Comme chez notre voisin américain, les gangs vont peu à peu développer une culture propre et une identité affichée. On y observe toujours les mêmes signes distinctifs que sont la gestuelle, les emblèmes, la musique, les tenues vestimentaires ou les signes de ralliement.

Entre temps Yan déménage pour un plus grand logement et entame sa carrière de photo-reporter qui l’emmènera bien plus loin qu’aux portes de Paris, mais ceci est une autre histoire... Yan Morvan va donc durant plus de 25 ans mener de front son travail de reporter de guerre et son projet personnel sur ces déracinés. Il couvre les principaux conflits dans le monde, et revient périodiquement en banlieue et à Paris pour réaliser ses reportages sur les bandes et les gangs français. L'homme a souffert de rencontres et d'événements qui l'ont définitivement marqué et sa réflexion photographique est clairement intellectuelle.

Théâtres de guerres :

Fidèle à ses attitudes et déclarations percutantes, Yan déclarera : « L’homme courageux, c’est celui que les guerres n’abattent pas, celui qui ne s’effraye pas à l’approche des forces ennemies, et non celui que le repos fait engraisser au milieu de gens inertes. » A partir de juin 1982 Yan Morvan va couvrir la guerre du Liban, en 1985 il bousculera même les pratiques du photojournalisme en réalisant des portraits de personnages sur la « Ligne verte » de Beyrouth avec une chambre 4x5“ Technika Linhof. A ce propos, voici quelques extraits tirés de son livre « Reporter de guerre » que je trouve très intéressants. En effet, ils décrivent bien le métier au combien difficile de photojournaliste exercé en période de conflit. On y ressent un mélange de peur, d’impuissance, d’isolement et d’attente. On y découvre des paysages tantôt somptueux, tantôt apocalyptiques et surtout on comprend les difficultés dans les années 80 (sans les moyens technologiques d’aujourd’hui) de faire passer le résultat d’un travail pratiqué à chaque instant au prix de sa vie : « Nous ne sommes plus que cinq au Commodore. Cinq sur la centaine de journalistes que compte l'hôtel dans les périodes fastes de la guerre. Cinq, petite poignée de piégés volontaires, nombre dérisoire pour ce Ritz local aux allures défraîchies. A l'extérieur, Beyrouth-Ouest, une ville orientale ensevelie sous les poussières d'une pluie ininterrompue d'obus. Une guerre totale, sans civils. Les riches ont fui; les pauvres sont terrés dans les caves. Pas moyen pour nous non plus de sortir. Ni même de dormir dans nos chambres. Le troisième étage a été éventré par un tir et les autres ne sont pas plus sûrs. Mieux vaut rester au rez-de-chaussée, dans l'opulence fanée de l'immense salle de réception (...) On écoute les départs puis les arrivées des tirs. Entre deux, on compte. Comme entre deux éclairs. Le tir part. Un, deux, trois, quatre, cinq... Plus de secondes s'écoulent avant l'explosion, plus la cible est lointaine. On regarde aussi. Bleu, l'obus qui coupe l'obscurité en deux ; et jaune, son embrasement au moment de l'impact. (...) Le siège de Beyrout-Ouest est à son paroxysme en août 1982. Mon expérience de photographe de guerre se limitait au conflit Iran-Irak, à l'Irlande du Nord et à des émeutes un peu chaudes en Allemagne. Mais pour les jeunots, le Liban était hors de portée. Trop compliqué, à l'image du Vietnam. Phalangistes et Palestiniens s'entretuaient et les alliances évoluaient sans cesse. Ce conflit appartenait aux vétérans, aux Catherine Leroy et autres Don McCullin. Et puis... Sipa avait déjà Reza sur place (...) "Morvan, Reza est blessé. Il a respiré des gaz à l'hippodrome. Il ne peut plus travailler. Tu pars à Beyrouth à sa place avec une garantie Newsweek." (...) La remontée sur Beyrouth avec les Merkava : Dans cette colonne de chars, j'étais une poussière, un journaliste perdu au milieu de quelque 60.000 soldats de Tsahal. Je découvrais le Liban et la guerre en même temps. Une terre ocre, un ciel azur, une mer transparente et des maisons jaunes. Une vraie carte postale, à ceci près que la mort était partout (...) Le siège de Beyrouth a commencé trois jours seulement après mon retour à Paris. Cette fois-ci, Sipa m'a proposé Beyrouth-Ouest. Newsweek voulait la couverture du conflit côté OLP (...) Vers 13 heures-13h30, invariablement, le balai des F-15 commençait. Beyrouth-Ouest se faisait pilonner. Une pluie de bombes, des lâchers de 500 ou de 1000 kilos, quand il ne s'agissait pas de bombes au phosphore. A cette époque, on disait qu'il tombait par jour sur Beyrouth l'équivalent de tout ce qui était tombé en Normandie pendant le Débarquement... La ville entière semblait prise de tremblements (...) Quand le siège fut à son apogée, les agences ont dû faire appel aux anciens dealers. Il n'y avait plus qu'eux pour être pigeons voyageurs. Ils cachaient nos films dans leur voiture, dans les planques conçues à l'origine pour la drogue, puis passaient par le check point du port, puis par Jounieh, et de là, regagnaient Chypre via Larnaka. C'était gagné. Deux jours plus tard, Sipa recevait tout sur Paris…»

Quelques précisions pour mieux décrypter ses quelques extraits : Au retour de Yan Morvan sur Paris ses photos avaient déjà été vendues à Match, VSD et au Nouvel Obs ! Pas mal pour un petit français qui a déterminé sa vocation en regardant défiler les photos de McCullin ! Pour information, Newsweek proposait à Yan une garantie et la couverture de tous ses frais sur place soient 60 dollars par jour pour mourir. L’Hôtel Commodore a été le Panthéon des grands reporters de l’époque, McCullin, Demulder, Nachtwey, Spengler… Enfin, parmi les cinq photographes dont Yan parle dans son livre, il y avait Eugene Richards et Alex Webb en garantie pour Life.

Une vie trépidante mais risquée :

Yan a failli se faire tuer des dizaines de fois et a fréquenté le tueur en série le plus abominable que la France n’ait jamais connu. Il a même travaillé avec lui et a eu quelques démêlées incroyables avec celui qui allait devenir, quelques années plus tard, Guy Georges le tueur en série de l’est parisien ! En fait l’histoire part d’un de ses reportages sur les gangs, Yan fréquente alors pour faire des images des banlieusards qui commettent des vols et s’adonnent à des trafics en tout genre, drogues, armes, rackets... En 1995, Yan se retrouve confronté à l’un d’eux, Jo (Guy Georges) et à des parrains de banlieue qui veulent lui faire prendre des photos d’eux avec des armes aux poings. Ils souhaitaient créer une sorte de terreur et voulaient que Yan se débrouille, d’une part à trouver des kalachnikovs, et d’autre part, qu’il vende ce reportage à la presse anglaise. Refusant ce travail il est kidnappé par Jo et sa bande. Ils le séquestrent, le torturent pendant trois semaines, le menacent de s’en prendre à ses filles et à sa femme. Yan sous la contrainte accepte de prendre les clichés car il sait que ces gens ne rigolent pas, ils avaient déjà éliminé des gens pour moins que ça. Une fois les photos prises et la promesse de les publier, il prend la fuite avec sa famille et les négatifs. La bande le recherche pendant plusieurs mois. La police interpellera finalement Jo sur les indications d’un compère à lui. Yan déclare à ce sujet dans un entretien : « On l'appelait Jo, il militait au DAL (Droit au logement) et rendait à tous de bons services. Quand je faisais des photos, il m'aidait à porter mes lourds flashes électroniques. Comment se douter qu'il était le tueur de l'Est parisien ? Une fois, je suis allé chercher Jo en fin de matinée pour bosser sur les photos bidons, c’était mon assistant. Chez lui, il y avait des flingues partout, des grenades... Je me souviens d’être allé dans un squat où il vivait comme un animal. Enfin, je les ai eus sur le dos – lui et sa bande – un bon moment, et ça m’a bien cassé, quoi. » Jo lui avait été imposé par la bande comme un passe partout et un garde du corps en quelque sorte. Il l’aidait à porter son matériel photo et à bouger sans problème dans la cité.

Durant ses nombreux voyages pour couvrir les guerres, au Liban, Yan a également été condamné deux fois à mort. La première fois c’était au moment de l’invasion israélienne, au début des années 80, ils l’avaient capturé avec son chauffeur car ce dernier était, selon eux, un espion sunnite. Le reporter déclare dans une interview : « Quand j’ai été condamné à mort, je me sui senti comme un cheval qu’on envoie à l’abattoir. Je me suis mis à transpirer, des litres, et j’étais incapable de bouger. Le bourreau m’aspergeait avec du patchouli – parce qu’avant de tuer un homme, il faut le purifier. » La seconde fois qu’il a faillit être exécuté s’était d’une balle dans la tête. Il dira : « (…) Finalement ce n’était pas très impressionnant. C’était un processus plus simple que la première fois, ce qui fait peur c’est l’appréhension, le rituel. » (…) « Ils ont finalement reçu un coup de fil de l’ambassade qui leur a ordonné de ne pas me tuer. A la place, ils m’ont forcé à lire le Coran. Ça a failli foirer tellement je bégayais de peur. J’ai été incapable de dire en arabe la phrase : « Allah tout-puissant, je m’incline devant toi. » Ils me l’ont fait répéter trois fois et j’en étais toujours à « La-la-la... » Quand je suis rentré à Beyrouth, j’ai appris par cœur chaque sourate du Coran, au cas où. Enfin, je l’ai fait pendant un mois et j’ai laissé tomber. »

Le site de Yan Morvan n’est hélas plus alimenté aujourd’hui, il ne reste qu’une vidéo en page d’accueil http://www.yan-morvan.com/